陸域と海洋をつなぐ環境であるは大型植物が自生しにくく、一次生産力が乏しい環境である。そのため、海藻や魚類の死骸など海洋からもたらされる漂着物が砂浜の生物にとって重要な餌となる。漂着物以外に海洋からもたらされ、砂浜で消費される餌としてウミガメ卵が挙げられる。ウミガメ類は一生の大半を海中で過ごすものの、産卵期(5-9月)になると砂浜に上陸して、自らが掘った産卵巣の中に100個ほどの卵を産み落とす。孵化までの50日程度の間に卵は様々な生物種によって捕食される。卵は産卵期にもたらされるパルス的な資源であるため、海藻などに比べて砂浜に供給される量には限りがある。しかし、海藻などに比べてタンパク質が豊富であると考えられるため、栄養価の面では海藻などの漂着物よりも、ウミガメ卵が砂浜の生物にとって重要な餌である可能性が高い。

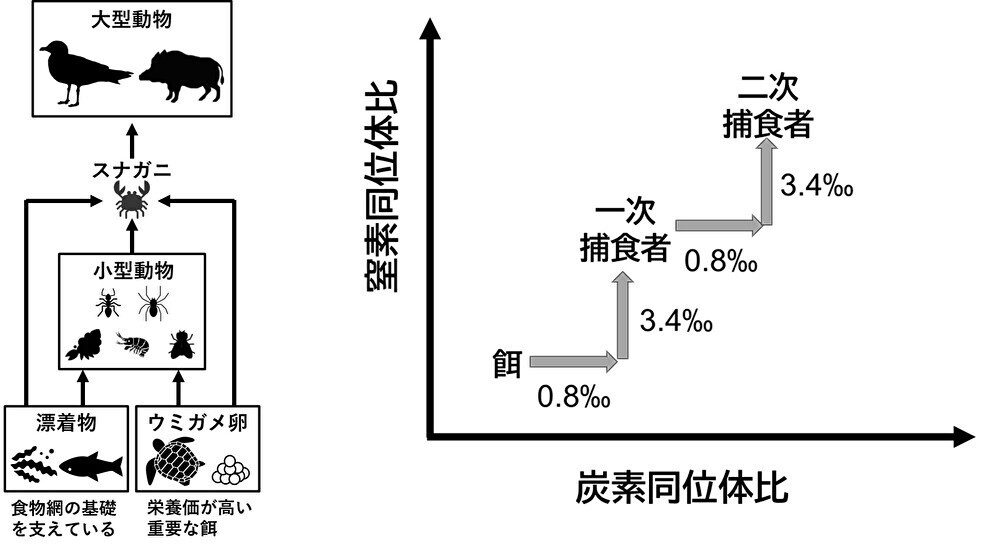

スナガニ属(Ocypode spp. 以下スナガニ)は世界中のウミガメ産卵地において卵を捕食することが知られている。加えて、微細藻類から海藻や陸上植物、魚類の腐肉や生きた小型動物までを幅広く餌とするジェネラリストであると同時に、鳥類や哺乳類に捕食されるため、スナガニは海洋・砂浜・内陸の生態系を媒介する重要な生物である。このようなスナガニの摂餌生態は野外での直接観察と目視による消化管内容物調査を中心に行われてきた。ウミガメ卵は砂中に存在するため、スナガニが摂餌する様子を直接観察することは難しく、非固形物のため消化管内容物の観察から特定することも困難であった。そのため、スナガニの餌に占めるウミガメ卵の割合を定量化すること、スナガニ種間でウミガメ卵の利用割合を比較することは極めて難しかった。

そこで本研究では炭素・窒素安定同位体分析を用いてスナガニの餌の寄与率を推定する。ある捕食者の安定同位体比は餌となる生物の安定同位体比を反映することが知られている。炭素同位体比は捕食者と餌生物の間でほとんど変化しないため、餌の起源を推定する指標となる。一方で窒素同位体比は捕食者と餌生物の間を一定の割合で上昇するため、栄養段階の推定に用いられる。そのため、スナガニ属とその餌候補となる生物を採集し、これらの炭素・窒素安定同位体比をもとにベイズ法に基づいた混合モデルによって各餌の寄与率を推定する。

本研究は捕食者と餌生物の安定同位体比をもちいて、これまで定量化が困難であった種類の餌に対しても寄与率の推定を試みる。本手法を用いることで、多様な餌を利用する生物の食性を明らかにしたり、直接観察が困難な生物が利用する餌を推定したりすることも可能である。また、これらの情報を組み合わせることで、異なる生態系間を移動する有機物の流れを明らかにすることができ、生物の保全や、自然環境の管理に必要な知見を収集することができる。

| 氏名 | コース | 研究室 | 役職/学年 |

|---|---|---|---|

| 田嶋宏隆 | プラットフォーム学卓越大学院プログラム | 生物圏情報学講座 | 博士1回生 |

| 西澤秀明 | 社会情報学コース | 生物圏情報学講座 | 助教 |

| 近藤理美 | その他の専攻・大学 | エバーラスティング・ネイチャー | その他: その他 |

| 森元由佳里 | その他の専攻・大学 | エバーラスティング・ネイチャー | その他: その他 |